名称由来

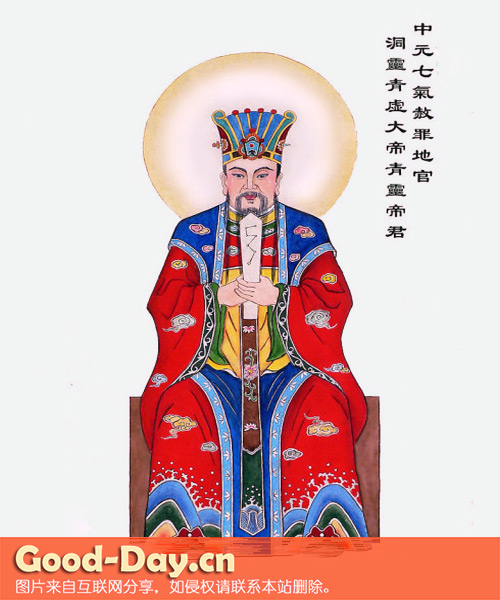

“中元”一词脱胎于道教的三元三官,三官是指天地水,中元属地官。道教认为天官赐福、地官赦罪、水官解厄,与正月十五、七月十五、十月十五相配,构成三元节的序列。南北朝時期的《赤松子章历》中规定了检校和修斋祈福的日期:“三元日正月十五日上元,七月十五日中元,十月十五日下元,天地水三官检校之日可修斋祈福。”

唐朝,中元节开始有了明确记载。《唐六典》卷四《祠部郎中》记载了“三元斋”,讲到“七月十五日地官为中元”。宋代王钦若等编纂《册府元龟·帝王部》记载,玄宗曾于开元二十二年(734年)颁救天下,要求百姓今后每年正月、七月、十月三元十三至十五日禁断屠宰。《明皇实录》记载:“三元日,宜令崇元学士讲道德、南华等经,群公咸就观礼。”唐诗中多有以中元日为题的诗歌,说明中元一词及其节俗已流行民间。节日别名

“盂兰盆节”是中元节的主要别称,盂兰盆一词源于梵文“ullam-bana”的音译,意为“解救倒悬”,比喻亡者之苦有如倒悬,应即往解救。相传中国最早于538年举行盂兰盆会,由梁武帝萧衍推行。宋代后,因供养佛僧的色彩大大减弱,逐渐与中元节融合,在民间被俗称为“鬼节”。