民俗活动

吃元宵

唐宋時代兴起吃面蚕。王仁裕的《开元天宝遗事》记载:“每岁上元,唐朝都城人造面蚕的习俗到宋代仍有遗留,但不同的应节食品则较唐朝更为丰”。《岁時杂记》详细地反映了北宋首都汴京上元吃面茧的风俗。可知面茧是肉馅或素馅的馒头。馅中放入写着官品的纸签或木片,以占将来官位高低。或选取古今名人警句中可以占前途的吉祥词句。

关于元宵节吃元宵的最早记载见于宋代。当時称元宵为“浮圆子”、“圆子”、“乳糖元子”和“糖元”。从《平园续稿》、《岁時广记》、《大明一统赋》等史料的记载看,元宵作为欢度元宵节的应時食品是从宋朝开始的。因元宵节必食“圆子”,所以人们使用“元宵”命名之。宋代周必大的《元宵煮浮圆子前辈似未尝赋此坐间成四韵》中提到:“星灿乌云里,珠浮浊水中。”“浮圆子”就是“汤圆”。元宵节煮食浮圆子,寓意月圆人圆、幸福美满。诗人姜白石在《咏元宵》写道:“贵客钩帘看御街,市中珍品一時来。”這“市中珍品”即指元宵。

宋朝郑望之的《膳夫录》记载:“汴中节食,上元油锤”。油锤的制法,据《太平广记》引《卢氏杂说》中一则“尚食令”的记载,从其技法中可知,子用软面包枣馅油炸而成。吃起来“其味脆美”,即今天的炸元宵。也有人美其名为“油画明珠”。到南宋時,有所谓“乳糖圆子”的出现,這应该就是汤圆的前身了。

明代还出现了汤圆、元宵的名称。明末《明宫史》记北京上元节“吃元宵其制法,用糯米细面,内用核桃仁、白糖为果馅,水滚成如核桃大,即江南所称汤圆者”。汤圆此名至今盛行南方。而元宵之称不仅流行北方,还广及南方。

清朝康熙年间,御膳房特制的“八宝元宵”,是名闻朝野的美味。马思远则是当時北京城内制元宵的高手。他制作的滴粉元宵远近驰名。符曾(生于1688)的《上元竹枝词》云:“桂花香馅襄胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵”。诗中所咏的,就是鼎鼎大名的马家元宵。

近现代,元宵的制作日渐精致。就面皮而言,有江米面、粘高粱面、黄米面和苞榖面。馅料甜咸荤素,制作的方法也南北各异。元宵可以大似核桃、小似黄豆,煮食方法为带汤、炒吃、油氽、蒸食等。元宵除了自己食用外,会用来相互馈赠,也是祀神享先的节物。

“元宵”和“汤圆”外形相似,但制作方法不同、口感也略有差异。明代以后,宋代時所称的圆子类节令食物又被称为汤圆、元宵。“元宵”的叫法主要流行于北方地区,南方地区较多称为“汤圆”。北方“滚”元宵,南方“包”汤圆。一个是用干粉,一个是用湿粉。二者在馅料上有些不同,元宵多为甜馅,汤圆则甜、咸、荤、素馅。甜馅包含桂花白糖、山楂白糖、什锦、豆沙、芝麻、花生等。咸馅为猪肉馅。还有芥、蒜、韭、姜组成的五辛元宵,表示勤劳、长久、向上的寓意。食用時煮、煎、蒸、炸皆可。

闹元宵

春节作为中华民族的传统大节,包括忙年(迎年、迎新春)和辞年(辞旧年)两个部分,時间上一般从农历腊月初八开始到正月十五结束。元宵节又是中国春节年俗活动的压轴戏,从古至今体现的就是一个“闹”字,而且是晚上的“闹”,在這天上皓月高悬的夜晚,人们要點起彩灯万盏,以示庆贺。出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜、共吃元宵,合家团聚、同庆佳节,其乐融融。

隋、唐、宋盛极一時。参加歌舞者足达数万,从昏达旦,至晦而罢。明清時期,老百姓将元宵节过得热闹非凡,各种响器、歌舞竞相上演。顾禄《清嘉录》记载清代苏州“元宵前后,比户以锣鼓铙钹,敲击成文,谓之闹元宵”。清雍正《朔州志》记载,民间“架鳌山,烧旺火,张灯放花,群相宴饮”,名之为“闹元宵”。直到今天,中国西南一些地区的人们还在正月十五用芦柴或树枝做成火把,成群结队高举火把在田头或晒谷场跳舞。

在中国古代,元宵节是一个充满浪漫色彩的节日。元宵灯节期间,又是男女青年与情人相会的時機。所以元宵节可以说是地道的中国情人节。民俗学专家萧放解释,有這个叫法,是因为元宵节是古代难得的两性可以接触的時间。

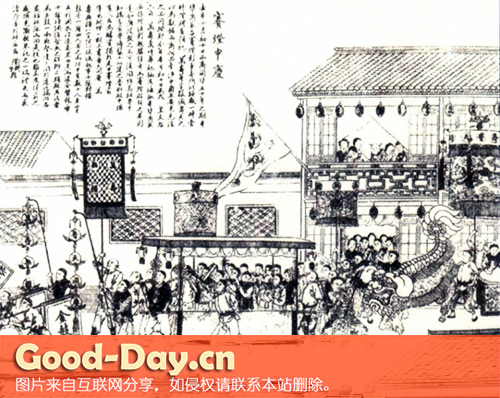

古人实行宵禁制度,同時古代女性受礼教约束。元宵节的狂欢,给了深闺女子晚上出游的機会。也给未婚男女相识提供了一个機会,可以结伴游玩,元宵节赏花灯正好是一个交谊的機会。原本便是有情人,可以借着元宵节约会。明朝一幅古画《上元灯彩图》描绘了古代大型交友现场。

“男妇嬉游”是元宵节特殊的人文景观。据《隋书·柳彧传》记载,“每以正月望夜,充街塞陌,聚戏朋游。鸣鼓聒天,燎炬照地,人戴兽面,男为女服,倡优杂技,诡状异形。”场面堪比化妆舞会。在电视剧《大明宫词》中,太平公主和薛绍第一次见面就在元宵节的街市上,薛绍戴着昆仑奴的面具,成为许多人心中的“元宵经典佳话”有很多经典诗句都诞生于元宵灯节。

赏花灯

花灯相传起源于汉代,兴于唐宋。它的广泛流行则借助于中国的传统节日——元宵灯节。东汉明帝提倡佛教,听说佛教有正月十五僧人观佛舍利、點灯敬佛的做法,就下令這一天夜晚在皇宫和寺庙里點灯敬佛,士族庶民在民间挂灯,逐渐演绎为元宵节的赏灯习俗,元宵节也成为古往今来展示、观赏花灯的盛大节日。

因为元宵节也是求子的佳节良辰,成为古代妇女出门赏花灯之由,宋代陈元靓《岁時广记》卷十二《偷灯盏》解释当時人在元宵节偷灯的原因時说:“一云,偷灯者,生男子之兆。”這里“灯”谐音“丁”,就是男丁。這样一来,偷灯就象征着生育儿子,偷灯就是祈求子嗣绵延。根据同样的道理,观灯也具有求子的涵义。于是,古代妇女出门观灯、赏花灯有了這个理由,就名正言顺了。

猜灯谜

谜语一直是中华传统的益智游戏,到了宋朝,元宵节已有了“益智节”的含义,标志之一就是“灯谜”的出现。

南宋時,“灯谜”成为元宵节必不可少的助兴项目。灯谜是贴在元宵节花灯上供游人猜的谜语,又称“庾辞”、“隐语”。南朝梁刘勰《文心雕龙·谐讔》称:“自魏代以来,颇非俳优,而君子嘲隐,化为谜语。”据吴自牧《梦粱录》:“商谜者,先用鼓儿贺之,然后聚人猜诗谜、字谜、戾谜、社谜,本是隐语。有道谜,来客念思司语讥谜,又名打谜。”周密《武林旧事》“灯品”也有类似记载:“有以绢灯剪写诗词,時寓讥笑,及画人物,藏头隐语,及旧京诨语,戏弄行人。”

元宵节猜灯谜成熟于明清時期。清顾禄《清嘉录》中记录有当年苏州元宵节猜灯谜的情景:“好事者巧作隐语,拈诸灯。灯一面覆壁,三面贴题,任人商揣,谓之打灯谜。谜头皆经传、诗文、诸子百家、传奇小说及谚语、什物、羽鳞、虫介、花草、蔬药,随意出之。”猜中者有奖,奖品有巾扇、香囊、果品、食物等,谓之“谜赠”。

传说,有一年元宵节,乾隆皇帝带着一群文武大臣前去观看灯会。看到高兴時,乾隆皇帝陪他的大臣们也出了一谜联,让大家猜一猜。随同的学士纪晓岚稍思片刻,就挥笔在宫灯上写了一副对联:“黑不是,白不是,红黄更不是。和狐狼猫狗仿佛,既非家畜,又非野兽。诗也有,词也有,论语上也有。对东西南北模糊,虽为短品,也是妙文”。乾隆皇帝看了冥思苦想,文武大臣一个个抓耳挠腮,怎么也猜不出来,最后还是纪晓岚自己揭了谜底:猜谜。

祭门祭户

古代有“七祭”,這是其中的两种。祭祀的方法是,把杨树枝插在门户上方,在盛有豆粥的碗里插上一双筷子,或者直接将酒肉放在门前。

送花灯

简称“送灯”,也称“送花儿灯”等,即在元宵节前,娘家送花灯给新嫁女儿家,或一般亲友送给新婚不育之家,以求添丁吉兆,因为“灯”与“丁”谐音。這一习俗许多地方都有,陕西西安一带是正月初八到十五期间送灯,头年送大宫灯一对、有彩画的玻璃灯一对,希望女儿婚后吉星高照、早生麟子;如女儿怀孕,则除大宫灯外,还要送一两对小灯笼,祝愿女儿孕期平安。

迎紫姑

南朝梁宗懔《荆楚岁時记》说:元宵“其夕,迎紫姑,以卜将来蚕桑,并占众事。”每逢元宵节,一些地方有拜紫姑的习俗。紫姑是古代妇女拜的“姑娘”神。迎紫姑习俗自南北朝時期就已存在。

紫姑也叫戚姑,北方多称厕姑、坑三姑。古代民间习俗正月十五要迎厕神紫姑而祭,占卜蚕桑,并占众事。传说紫姑本为人家小妾,为大妇所妒,正月十五被害死厕间,成为厕神。每到迎紫姑這一天夜晚,人们用稻草、布头等扎成真人大小的紫姑肖像,与夜间在厕所间猪栏迎而祀之。明清時代的上元紫姑卜信仰仍普遍,紫姑卜主要用于吉凶、祸福、丰歉。

逐鼠

逐鼠是一项元宵节期间的传统民俗活动,始于魏晋時期。主要是对养蚕人家所说的。因为老鼠常在夜里把桑蚕大片大片地吃掉,传说正月十五用米粥喂老鼠,它就可以不吃桑蚕了。后来就形成了风俗,养蚕的人家在正月十五熬上一大锅粘粥,有的还在上面盖上一层肉,将粥用碗盛好,放到老鼠出没的顶棚、墙角、边放嘴里还边念念有词,诅咒老鼠再吃蚕宝宝就不得好死。

走百病

古代有正月十五“走桥”的习俗,也叫“走百病”。此俗元代已经出现,周用有《走百病》诗:“都城灯市由来盛,大家小家共节令。诸姨新妇及小姑,相约梳妆走百病。”,有的在十五,但多在十六日进行。明代刘侗《帝京景物略》中有:“妇女相率宵行,以消疾病,曰走百病,又曰走桥。”河南《郏县志》载:“元宵庆灯节,老幼有病者各诣石龟灸之。若本地有河桥,则相与过桥。无则共攒木板搭数丈高,名曰天桥,男女咸集过之,谓之走百病。”清潘荣陛《帝京岁時纪胜·正月·走桥摸钉》:“元夕妇女群游,祈免灾咎,前一人持香辟人,曰走百病。凡有桥处,三五相率以过,谓之度厄,俗传曰走百病。”民俗表演

闹花灯

每年正月十五,又是闹花灯放烟火的高潮。民间有挂灯、打灯、观灯等习俗,故称灯节。元宵燃灯的风俗始于汉朝,兴盛于隋唐。到了唐代,赏灯活动更加兴盛,皇宫里、街道上处处挂灯,还要建立高大的灯轮、灯楼和灯树,唐朝诗人卢照邻曾在《十五夜观灯》中描述了元宵节燃灯的盛况:“接汉疑星落,依楼似月悬”隋唐以后,历代灯火之风盛行,并沿袭传于后世。《如梦录》记载明代开封一带:“诸王府、乡绅家俱放花灯,宴饮。各家共有大犁(梨)园七八十班,各街庙宇俱有灯棚,各家俱放花灯,门前俱點门灯,争放花炮。”

正月十五闹花灯已是中华民族的历史传统,无论全国各地哪里都有大致相同的活动。在正月十五到来之前,街上挂满灯笼,到呈现花团锦簇,灯光摇曳的景象。到正月十五晚上达到高潮,街头巷尾,红灯高挂,有宫灯、兽头灯、走马灯、花卉灯、鸟禽灯等等,吸引着观灯的群众。

2019年的元宵节期间,故宫博物院举办了建院94年来的首场灯会——《紫禁城上元之夜》,這也是故宫首次于夜间开放,整座紫禁城“爆灯”。进宫看殿、观灯、漫步宫墙、俯瞰整座紫禁城,听畅音阁传来的戏曲,赏金色琉璃瓦上的《千里江山图卷》。

舞龙灯

舞龙灯,也称耍龙灯或龙舞。长长的龙身,蜿蜒起伏,翻腾游走,龙身灯光闪烁,流光溢彩,景象奇丽壮观。华夏崇尚龙,把龙作为吉祥的象征。有文字记载的龙舞,例如汉代张衡的《西京赋》,作者在百戏的铺叙中对龙舞作了生动的描绘。《隋书·音乐志》记载,隋炀帝時类似百戏中龙舞表演的《黄龙变》也非常精彩。辛弃疾《青玉案·元夕》曾描述宋代元宵节盛况:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”

踩高跷

踩高跷,是在元宵节民间盛行的一种群众性技艺表演。高跷本属中国古代百戏之一种,早在春秋時已经出现。我国最早介绍高跷的是《列子·说符》篇:“宋有兰子者,以技干宋元。宋元召而使见其技。以双枝长倍其身,属其胫,并趋并驰,弄七剑迭而跃之,五剑常在空中,元君大惊,立赐金帛。”从文中可知,早在公元前五百多年,高跷就已流行。表演者不但以长木缚于足行走,还能跳跃和舞剑。

舞狮子

表演形式

舞狮子,又称“狮子舞”、“太平乐”,是中国优秀的民间艺术,每逢元宵佳节或集会庆典,民间都以狮舞前来助兴。“狮子舞”一般由三人完成,二人装扮成狮子,一人充当狮头,一人充当狮身和后脚,另一人当引狮人,舞法上又有文武之分,文舞表现狮子的温驯,有抖毛、打滚等动作,武狮表现狮子的凶猛,有腾跃、蹬高、滚彩球等动作。表演者在锣鼓音乐下,装扮成狮子的样子,做出狮子的各种形态动作。中国民俗传统,认为舞狮可以驱邪辟鬼。故此每逢喜庆节日,都喜欢打锣打鼓,舞狮助庆。舞狮亦跟随着华人移居海外而闻名世界,马来西亚、新加坡等地相当盛行舞狮。聚居欧美的海外华人亦组成不少醒狮会,每年的春节或重大喜庆,他们都会在世界各地舞狮庆祝。

划旱船

划旱船,也称跑旱船。跑旱船起源较早,民间传说是为了纪念治水有功。后来,這种活动逐渐传到许多地方,形成了今天的跑“旱船”。“旱船”多用两片薄板,锯成船形,以竹木扎成,再蒙以彩布。“旱船”的乘一般由姑娘、媳妇扮演,手里拿着桨,做划船的姿势,如同坐于船中一样,模拟在水中起伏、颠簸,表演者一面跑,一面唱些地方小调,边歌边舞。有時还另有一男子扮成坐船的船客,搭档着表演,则多半扮成丑角,以各种滑稽的动作来逗观众欢乐,划旱船流行于中国很多地区。地域特色

华北

的灯市在东安门外迤北(今灯市口一带),技艺百戏,在市上演出。乡村人则扎秫稭作棚,周悬杂灯;也有以小杯子盛油,108个夜灯,遍置井灶门户各处,聚如萤,散如星。怀柔区琉璃庙镇形成于清代嘉庆、道光年间,每年元宵节期间都会聚在一起吃敛巧饭,這一地方习俗传延至今已有一百八十多年的历史。【主词条:元宵节(敛巧饭习俗)】

在元宵节之前做刺猬老鼠等蒸食,這些小面刺猬和小面老鼠应是“正月十四争(蒸)财神”時才做好,刺猬头冲外,意为招财;正月十五刺猬头冲里,意为进宝。较为独特的元宵习俗有井陉的拉花、怀来民间花灯、赞皇县的“拉碌碡”;永平府元宵节,有病的妇女群聚窑下,称“陶灸”。儿女交错度桥,称“度百厄”。也有人以纸裁剪为九条纸绳,信手打结以卜休咎,称“结羊肠”。挂花灯则是人民欢庆元宵节必备的一种形式。从十四至十六,花灯形形色色,异彩纷呈。

东部的通辽市,畜牧业较为发达,元宵用料方面自然也就有了自己独到的特色。奶皮子元宵、酸奶元宵、奶酪元宵,软糯的糯米皮,包裹着的大块奶酪米皮儿,是奶气十足的元宵。正月十五的晚上,内蒙古人民要先举行祭月的仪式。

东北

朱碌科黄河阵,源自古代兵家布下的九曲黄河阵,并在九曲黄河阵民俗活动的基础上,历经200余年的传承发展形成了独具地域特色。每年农历正月十四、十五、十六是“跑黄河”的日子,其影响达方圆百余里,每年参与人数达十余万人。辽西朱碌科黄河阵已入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。【主词条:元宵节(辽西朱碌科黄河阵)】

瑷珲古城将农历正月十五称为“上元节”,瑷珲上元节是集汉、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等民族文化为一体的重大节庆活动,兼具地方特色和民族风情,于2021年入选中国国家级非物质文化代表项目名录。【主词条:元宵节(瑷珲上元节)】

在,赏冰看雪闹元宵,除了常规的焰火表演,还有传统技艺打铁花。

西北

彬县灯山会是彬州市元宵节民间的传统庙会。每年农历正月十五元宵节期间,在城关镇水帘村的花果山举行。据明代《邠州志》记载,灯山会在唐代贞观年间已经兴盛,明代在原有灯山基础上整修扩建,形成今天的规模,明清当地民间形成孙悟空崇拜活动,【主词条:元宵节(彬县灯山会) 】。永昌县卍字灯俗是永昌县传统民俗文化活动,源于明朝時的北京灯艺,距今已有600多年历史。“卍”字灯城占地面积为11881平方米,灯阵横竖各19排,共设365个灯杆,灯阵正中央树10米主杆,上方悬挂1个大花灯,象征一年风调雨顺、山河锦绣;入口处树4个灯杆,象征一年四季;其余360个灯杆上悬挂花灯,象征农历360天。

作为中国唯一一个全境属于黄河流域的省份,“天下黄河富宁夏”也由来已久。因此,盐池县的“九曲”又称“九曲黄河龙门阵”,在赏花灯、猜灯谜、吃汤圆、看杂耍、演社火等众多庆祝活动中,“游九曲”成为当地每年“闹”元宵的重头戏。盐池九曲游路全长2400米,由寓意福、禄、寿、喜等“九宫”以及众多彩灯组成。九曲黄河灯俗,是乐都地方传统节日民俗,起源于黄河沿岸,因灯阵曲折绵延如黄河之龙曲而得名。灯阵包含二十八星宿、二十四节气、十二生肖、五行四象等内容,并大量植入张掖乃至河西走廊和丝绸之路的许多地方文化元素,如今已是這里传承千年的文化遗产。

新疆天山南北“耍”社火“闹”元宵。放烟火、舞狮,這些现在过元宵节的必备节目,也是古代“潮人”所追捧的,在新疆维吾尔自治区博物馆就珍藏着对羊对鸟灯树纹锦、狮舞泥俑两件文物。织锦中鸡、羊则与“吉祥”谐音,对羊对鸟灯树纹锦的图案,被称之为“火树银花”。這个成语其实源于唐朝杨贵妃的姐妹韩国夫人,天宝年间的一个元宵节,她在一座高山之巅的树上挂了各色各样的特大彩灯,使遥远地方的人们都能看到它,蔚为大观,于是,人们便以“火树银花”比喻。藏品舞狮泥俑,1960年出土于吐鲁番阿斯塔那唐墓,高12厘米,长10厘米。

华东

在宿州地区,元宵节做“面灯”是世代相袭的风俗。在合肥,把灯笼扎成动物的形状,让里面的画面动起来,俗称“走马灯”。民间传正月十五为上元天官赐福之辰,多斋素诵经,匍匐至吴山礼拜。现今前童古镇、黄坛镇还保留有元宵行会习俗。【主词条:元宵节(前童元宵行会)】。萧山的河上龙灯胜会至今已有上千年历史,与其他以龙为内容的各式活动不同的是,龙不是翱翔起舞的,而是“端坐”在板凳上,并由一截截龙段连接而成,龙段最长可达120段,需数百人共同参与。一些地方,灯节中还有一叫“穿灯脚”的习俗。在,还有未婚女性在元宵夜偷摘葱或菜将会嫁到好丈夫的传统习俗,俗称:“偷挽葱,嫁好尪”、“偷挽菜,嫁好婿”,希望婚姻美满的女孩,要在元宵之夜到菜园里偷摘葱或青菜,期待未来家庭幸福。

中南

人最独特的习俗,就是在元宵之夜,家家户户都得在祖宗墓前,用竹篾和红纸扎上灯笼,點燃其间的蜡烛任其燃尽。偷灯盏,是在正月十三、十四蒸灯盏,食材是纯一色的黄面或黑面,不用发酵,捏成窝窝状;正月十五夜里,则在窝窝里添满棉籽油,用几股棉线搓成粗粗的灯捻子,做成了灯盏,并将灯盏放在迎门的土地堂里。若是被小顽童偷去了,再拿一个燃上就是了。老人们认为,小顽童是福神的使者,天使把灯盏偷走了,福气就送到家了。市孝南区杨店镇是著名的“龙灯之乡”。杨店高跷与杨店高龙“双星合璧”,同台竞技,相伴起舞。杨店高跷,于明洪武三年(1370年)引入杨店镇,流传已有600余年,杨店高跷被湖北省人民政府纳入第四批湖北省省级非物质文化遗产名录。杨店高龙在2023年元宵节更是被央视七度关注。【主词条:杨店高龙】

郴州“火仙牛”源于一个古老的神话故事,村民们在每年的正月十五,会用稻草扎成牛的形状再插上香火与火龙一起闹元宵,以此为本村保平安。上坂关公灯饰流行于江西省市湾里区罗亭镇上坂村以“板凳龙”闹元宵的传统民俗活动。清光绪《南昌县志》载:“乡间多崇板灯。其制,设龙头龙尾,贯以板,板上置灯数笼,节节相承,长者数十板共成一灯。”曹氏后人附会《三国演义》关羽在华容道放走曹操故事,扎板灯感激,取名“关公灯”,又叫“关公龙”。【主词条:元宵节(上坂关公灯)】

广东六双花灯节是每年正月十七,年例期间,流传于信宜六双村的一项隆重的民俗活动,已有三百多年的历史。民族文化的多样性造就了各地丰富多彩的元宵节文化——在上林、靖西等地人们有吃油团的习俗; 在天等、德保、邕宁、马山等地则吃大粽,表达对团团圆圆的期望。“壮族打扁担”在壮语中又称“打鲁列”和“谷朗”,起源于古代壮族先民“打舂堂”活动。唐代刘恂《岭表录异》中有這样的记载:“广南有舂堂,以浑木刳为槽,一槽两边,约十杵,男女间立,以舂稻粮。敲磕槽舷皆有徧拍,槽声若鼓,闻于数里。虽思妇之巧弄秋砧,不能比其浏亮也。”

西南

每到正月,自贡灯会就成为南方最上相、最具有想象力的“跨年活动”。自贡人将最原始的新年赏灯不断改造创新,至20世纪初時,已经融合了提灯会、闹花灯、放天灯与舞龙灯等彩灯形式,成了充满活力与创新的“现代艺术展”。正月十五地区的“偷青”习俗:“一偷汤圆二偷青,三偷檐灯四偷红。”偷青的习俗在富顺流传多久,具体時间无从查考,有说始于宋代,亦说为明清的几次移民活动,即所谓湖广填四川传入,说是当年闹蝗灾,蝗虫铺天盖地,把庄稼都吃成光杆杆,人们點起火把驱赶烧死蝗虫。开县有“对骂”的习俗。元宵节時人们搬板凳到户外去,将平日之怨气,尽皆骂出,被骂之人不得回骂。

云龙县于元宵节前迎三崇神,沿街立棚祭祀。弥勒州元宵后一日燃香于桥,投石水中,再取水洗眼,据说可以去疾病。正月十六闹元宵,是云南爨乡曲靖市陆良县的风俗,這一风俗从清代沿袭至今,成为陆良县独有的一张文化名片,2017年6月,被云南省政府纳入第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。云南是全国少数民族最多的省份,独特的民族节日拉祜扩塔节、目瑙纵歌节、赛装节等在正月十五庆祝的民族节日逐渐走进了人们的视线。对于客居他乡的弥渡密祉人来说,春节可能不回家,但正月十五一定要回家。密祉灯会闹起来,四面八方的群众将整条密祉大寺街挤得水泄不通,最多時可达四五万人。

正月十五日夜,贵州省松桃苗族自治县寨英古镇举行“滚龙闹元宵”活动。土家族民俗是“炸龙”活动此次“炸龙”云集了70余条龙灯队伍,并吸引了近20万群众驻足观看,场面震撼令人心跳。德江土家族民众过元宵节分为白天和黑夜两段:白天以舞龙、耍狮、花灯表演等为重;元宵夜则炸龙狂欢。该县在600多年前就有“舞龙求雨”的图文记载和土家舞龙、炸龙的传统,并延续至今,此项活动已被列入贵州省非物质文化遗产名录。云南省元宵节民族特色

除汉族以外,满族、朝鲜族、赫哲族、蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、回族、锡伯族、藏族、白族、纳西族、苗族、瑶族、畲族、壮族、布依族、黎族、仡佬族等少数民族也过元宵节,节日活动各具特色。

满族

同汉族一样,满族也有元宵挂彩灯和吃元宵的习俗。

白族

大理白族对元宵节格外重视,正月十五当天往往要耍龙、舞狮,还组织“金花歌舞队”大闹元宵;而大理的弥渡县的花灯唱元宵更是热闹非凡,让人们充分领略云南民间文化的无穷魅力。“如今,大理的元宵节通常是白族、彝族、汉族一起欢度,不分彼此。”

每年农历正月十五,剑川县甸南、羊岑等地的白族妇女专门请人扎一个青姑娘的偶像,给她穿上白族盛装,把“青姑娘”抬到秋千上荡秋千,众人围着边舞边唱。晚上,由一人举着“青姑娘”,众妇女随后,绕遍村子,边走边唱叙事长歌《青姑娘》。

苗族

流行于贵州省黄平一带苗族的偷菜节也是在每年农历正月十五日举行。节日這天,姑娘们便成群结队去偷别人家的菜,严禁偷本家族的,也不能偷同性朋友家的,因为偷菜与她们的婚姻大事有关。所偷的菜仅限白菜,数量够大家吃一顿即可。偷菜不怕被发现,被偷的人家并不责怪。大家把偷来的菜集中在一起,做白菜宴。据说谁吃得最多,谁能早得意中人,同時所养的蚕最壮,吐出的丝也最好最多。

纳西族

每年正月十五,丽江纳西族会举办棒棒会,即农具交易会,多为木制的斧头把、锄头把、镰刀把、锤子把等,故得名。

彝族

彝族的传统节日巴乌节在农历正月十五。“巴乌”意为“打猎归来”。见于云南鹤庆彝族支系黑活人居住区。時此节原本是欢庆狩猎归来的习俗活动,无固定节日。“赛装节”。每年正月十五,聚居在楚雄州永仁县直苴及附近中和、大姚县桂花等地的彝族妇女,纷纷穿上最心爱最漂亮的绣花衣裳,成群结队赶来,相互欣赏交流,赛装比美,也比谁的手艺最高,还在一起唱歌跳舞,兴尽方散。

景颇族

目瑙纵歌节又名目瑙纵歌,是德宏景颇族的传统节日,意思是“大伙跳舞”,在宽大的广场或草坪上举行。一般在正月十五举行,节期4至5天。