在晋南年画中, 拂尘纸桌围画为其特有。拂尘纸贴于室内碗橱、被窑、什物架上, 用以遮尘。形如窗花, 四幅一堂, 多绘戏剧故事、历史人物等。还有一种叫“毛方子” 的遮帘, 是用以掩盖农家炕头上的洞口的, 洞内为女红之用。桌围又叫“ 桌裙”, 围之于桌匝。大户人家以绵绣为桌帘、椅靠。乾隆年间, 郑板桥至太平县( 今襄汾县) 师庄任私塾先生时, 就曾为主家于白绫之上画墨竹等为桌裙。而无钱制此奢华的人家, 遂以印刷品粘贴桌前, 临时打对。

山西农村的春节,家家户户都要在房舍之中张贴年画,把房内布置得色彩缤纷,同时又充满情趣。

对外影响

金元以来的平阳年画曾在中原一代广布影响, 但其延续至清末, 方由河北武强引进五色套版技术。而武强年画的戏出内容显然是受到临汾年画影响的。天津杨柳青年画[¡]杨柳青木版年画,天津市民间传统美术,国家级非物质文化遗产之一。杨柳青木版年画据传约始于明朝万历年间,…详情>的刻版艺人大都聘自武强, 其风格与武强年画一脉相承。山东民间年画有两大派系, 一为胶东之潍县年画, 一为鲁西之东昌府年画。东昌府旧府治在今聊城, 其东临运河, 是南北漕运的重要码头, 工商业发达, 为八方客商云集之地。清初大批山西商贾来此设铺经商, 促进了此地经济的繁荣。太原汾阳商人于康熙年间曾在此集资兴建了“ 太汾公所” , 乾隆八年( 1743 年) , 山西、陕西商人又在此建立了“ 山陕会馆” 。山陕商人的影响还遍及聊城周围的一些市镇,清末, 两省商家在临近的阳谷县张秋镇开设的店铺就有三十馀家。张秋镇为鲁西北第一大镇, 位于古京杭大运河故道两岸, 清代这里有源茂永、鲁兴聚、刘振升三家年画店, 均为山西人开设,后刘振升画店迁聊城, 从而促成了东昌府年画的发展。1918 年, 源茂永画店的山西业主李殿源将画店转卖给了当地人阎均振经营,仍沿用旧店名。张秋镇年画中的馗头( 又名判头) 与取材于《三国演义》 中的赵云抢阿斗门神等, 都是山东其他地区所没有的, 而都能在临汾年画中寻得相似。东昌府年画中尤以门神品种最丰、制作最精、印刷最多, 而其人物造型显然又受到了开封朱仙镇门神的影响。设于内蒙古包[¡]蒙古包是草原游牧民族使用的民居形式,因为大多为蒙古族使用而得名。由于世代过着游牧生活,逐水草而居,为…详情>头的一些年画作坊, 也都是由山西商人开设。而它又更多地受到了晋北年画的影响, 内容多戏出。其绘刻古朴简练, 先以木版刷印墨色, 再以手工着彩, 这一点与晋北年画属一个套路。

年画,早在东汉、六朝时就已存在了。宋代时,年画已很兴盛。清代康熙、乾隆年间,年画的作坊日益发展。当代的年画,也是在沿袭历代传统年画的基础上发展起来的。如今,版画也加入了年画的行列中。

年画概述

晋北年画以大同、应县为中心,以窗画为代表,窗画以戏曲故事为主,兼有祥禽瑞兽、花卉果蔬。晋北年画既有版印墨线与手绘结合,也有套色彩印。晋南年画除了常见的门神、纸马、贡笺、条屏、中堂等形式,佛尘纸与灯画产量也较大,且最具艺术特色。晋南年画有半印半绘,也有完全套色的大红、桃红、黄、绿、黑五色,对比强烈,绘制风格粗犷豪放。

总结

总起来讲,年画取材广泛,生活气息浓厚,而且色彩鲜明,创作手法多种多样,具有浓郁的山西汉族民间浪漫色彩。每逢春节,山西农村家家户户上街购年画,张贴年画,已成为普遍的事情。如今,年画已向前发展了一步,逐步发展成为挂历,使年画的实用性大大前进了一步。

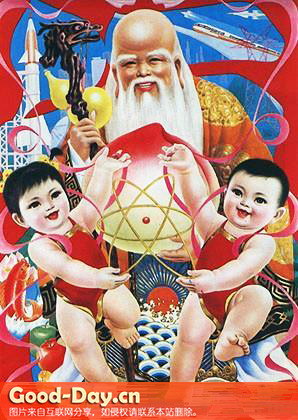

年画的内容,一般都是健康、吉祥、歌颂升平的。像“鲤鱼跳龙门”、“年年有余(鱼)”、“招财进宝”、“喜得贵子”、“岁寒三友”等等。年画的内容是随着时代的变迁,社会的发展进步而不断演变的。财神、福禄寿三星、仙女、大胖小子、戏曲人物是年画的主要内容,如今,开国领袖人物也成为年画的主角,过去年画中的金元宝、珠宝,改变成为人民币甚至美元,从一定程度上,年画也反映了社会心态与民情。

革命根据地年画

1939 年, 由汉奸组成的晋北政权为迎合日本侵略军的“宣抚”政策, 在历画、年画中印有"遍撒和平种, 晋北成乐土"等宣传口号。华北沦陷区也有类似的情形, 他们以石印的方式印制了一批"灶王爷", 并附以关于"强化治安" 的口号, 强迫农户购买。鉴于此, 抗日敌后根据地的画家们开始创作自己的年画以应对"反动年画"。最早的作者都是来自延安鲁艺的青年画家, 他们是将年画当作春节下乡慰问的宣传品而分发给农户的,但由于其绘制形式" 偏爱西洋", 与传统模样尚有距离, 所以未引起农民的兴趣, 宣传效果不明显。

山西年画特点

晋南地区位于秦、晋、豫“戏曲金三角”地带, 是华夏戏剧的摇篮。宋时与汴京杂剧齐名的河东杂剧、融唱念做舞于一体的金院本、民间酬神娱人的锣鼓杂戏, 其发祥地均在这里。宋金元时期, 这里曾勾栏、露台、乐栅遍布, 戏班随处开场, 一片歌舞景象。如今能见到的戏曲实物还有许多。金元间,平阳( 今临汾) 同时也是刻版印刷业的中心,年画的题材自然而然离不了戏剧的内容。北宋末年, 首创诸宫调的艺人孔三传是此地人。我国最古老的一部宫调, 即5刘知远诸宫调6的刊印地也在此。《取洛阳》《火攻计》《打金枝》《紫金带》《白兔记》《高平关》《佘塘关》《玉堂春》《西厢记》《火焰驹》《汾河湾》《三进士》等发生在山西境内的故事也是晋南梆子腔中最红的曲目, 而明清时临汾、新绛、襄汾等地的年画作坊出产, 题材与这些戏目多相对应。