发展历史

1924年来自世界各地的29个国家参加了在意大利米兰举办的第一届国际储蓄银行大会(international savings bank congress),会议的最后一天(10月31日),意大利教授filippo ravizza倡议大会的最后一天为“国际节能日”,之后大会通过决议决定创立一个致力于促进全世界共同勤俭节约的“世界勤俭日”。

联合国人口基金会发布的2006年世界人口现状报告显示,世界人口已经突破65亿,并且该年会达到65.6亿。仅就地球资源消耗来说,人类也必须做到勤俭节约。因而确立10月31日为“世界勤俭日”。

设立宗旨

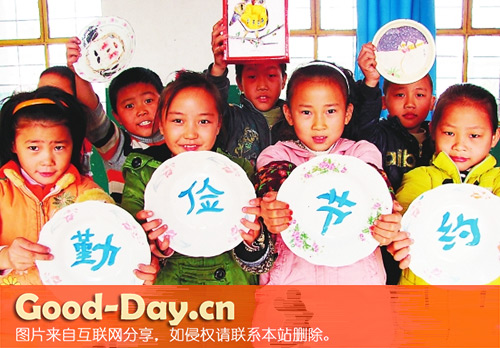

勤俭是中华民族的传统美德,历来为国人所提倡。传统文化推崇勤俭,那是一种行为,更是一种品德;贤哲伟人推崇它,那是一粥一饭,当思来处不易,半丝半缕,恒念物力维艰;现代文明推崇它,那是对有限资源的珍视,对过度消费的抵制。社会要进步,国家要发展,這一切都离不开资源的消耗,但這一切,更离不开人们的勤俭。 勤俭,中华民族的优良传统,现代文明的内在诉求。勤俭,是一种操守,是一种品行,是一种素养,是一种美德。但随着人们生活条件的逐步提高,浪费现象也越来越严重,一些饭店、家庭、学校等浪费现象随处可见。而现代化的工业生产、人们的日常生活每天都要消耗比以往更多的能源,各种资源日益枯竭,节能减排迫在眉睫。

世界勤俭日的确立,可以体现出世界对勤俭的一种呼唤。勤俭,已经为世界所“瞩目”,成为了一个国际性的主题!

勤俭名言

由于“勤俭”历来被视为中华民族的传家宝,因而古籍典章中,民间谚语里,以及历史名人佳句,不乏对勤俭的精彩论述:

“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”

這一明朝朱柏庐《朱子治家格言》里的名句当永远镌刻于每个人的脑际。

“历览前朝国与家,成由勤俭败由奢。”

唐朝婉约派诗人李商隐此诗句并不“婉约”,一言概括了节俭于国于家的重大意义。商纣王肉林酒池,为博宠妃妲姬一笑,不惜撕破千绢万帛,则殷灭;隋炀帝为观琼花修大运河到江都,耗尽民力造行宫,惹出三十六路烟尘,七十二家反王;清西太后一顿饭上千两银子,且“量中华之物力,…详细内容 »

勤俭故事

周恩来总理勤俭节约的故事,妇孺皆知,成为美谈。他一贯倡导勤俭建国、艰苦奋斗,要求“一切招待必须是国货,必须节约朴素,切忌铺张华丽、有失革命精神和艰苦奋斗的作风”。朱光亚同志曾回忆过這样一则故事:1961年12月4日召集专门委员会对当時第二機械工业部的一个规划进行审议,会议从上午开到中午还没结束,周总理留大家吃午饭。餐桌上是一大盆肉丸熬白菜、豆腐,四周摆几小碟咸菜和烧饼。周总理同大家同桌就餐,吃同样的饭菜。這个故事至今听来让人觉得很有教育意义。毛泽东要求别人的自己首先做到。他一生粗茶淡饭,睡硬板床,穿粗布衣,生活极为简朴,一件睡衣竟然补了73次、穿了20年。经济困难時期,…详细内容 »

活动内容

在世界范围内,由于“世界勤俭日”与西方传统节日万圣节(11月1日)紧邻,更与万圣夜(10月31日夜)碰撞,沉浸于节日狂欢的人们在“娱乐至死”的信条下往往淡忘了“勤俭日”這一节日概念,取而代之的是疯狂的节日购物与娱乐。即使在没有万圣节這一节日的国家,以中国为例:在“世界勤俭日”這一天,在每一天的日常生活中,浪费的现象更是无处不在。以公共场合来说,水龙头不拧紧,造成水资源流失。办公室里,电脑不关、空调24小時工作的现象很常见。

在超市里,限塑令实施以来,依然还是有部分消费者宁愿支付塑料袋的费用,也不愿随身带着环保购物袋,有的市民表示,塑料袋已经使用习惯,短時间内还难以适应。同時,菜篮子在菜市场里也依旧少见。