定义

日期

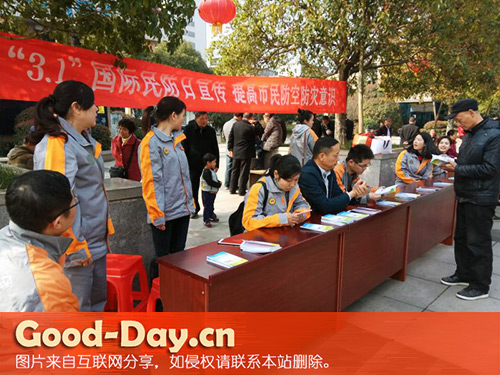

3月1日是国际民防组织确定的“国际民防日”。2009年是我国自1992年加入這个组织以来第一次开展民防日宣传活动,主题为“关注民防、平安生活”,主要内容是宣传防空防灾和公共安全知识,增强民众公共安全意识,提高应对各种突发事件的能力,为构建和谐社会创造良好的社会安全环境。

2009年3月1日我国首次在京举办“国际民防日”社会宣传活动,2009年活动的主题是“关注民防,平安生活”。

“民防”是民事防护的简称,是指政府动员和组织群众采取防空袭、抗灾救灾措施,实施救援行动,防范与减轻灾害危害的活…详细内容 »

起源

起源于:“炸”出来的民防意识。国外民防工程的产生和发展经历了一个与空袭长期斗争相互推动发展的过程。民防萌芽于第一次世界大战期间。当時,随着飞機技术性能的提高,特别是轰炸機的出现,空袭后方城市、工业区、交通枢纽成为敌对双方经常性的战斗行动,“要地防空”便应运而生。最早组织要地防空的是英国。在德国空军的不断轰炸下,为减少人员伤亡和财产损失,英国在伦敦建立了独立的防空指挥機构和专门的防空部队,并在市区实行灯火管制、构筑防空洞、疏散居民、建立空袭警报系统等。這些消极防空措施,称得上是民防的萌芽,而被飞機轰炸“逼”出来的防空洞则成了国外民防工程当之无愧的“始祖”。

从第一…详细内容 »

意义

2009年是我国自1992年加入该组织以来第一次开展民防日宣传活动,主题为“关注民防、平安生话”,主要内容是宣传防空防灾和公共安全知识,增强民众公共安全意识,提高应对各种突发事件的能力,为构建和谐社会创造良好的社会安全环境。

做好民防工作是抵御灾害、维护稳定和保护人民群众生命财产安全的战略性举措。党中央、国务院对此历来高度重视,出台了一系列法律法规,加快发展公共安全基础设施,大力提高政府和社会预防、应对灾害事故能力,取得了显著成效。特别是2008年,抗击南方部分地区严重低温雨雪冰冻灾害和四川汶川特大地震抗震救灾的重大胜利,创造了人类救灾史上的奇迹,充分展示了我国…详细内容 »

任务

(一)发出警报;

(二)疏散;

(三)避难所的管理;

(四)灯火管制措施的管理;

(五)救助;

(六)医疗服务,包括急救和宗教援助;

(七)救火;

(八)危险地区的查明和标明;

(九)清除污染和类似保护措施;

(十)提供紧急的住宿和用品;

(十一)在灾区内恢复和维持秩序的紧急支助;

(十二)紧急修复不可缺少的公用事业;

(十三)紧急处理死者;

(十四)协助保护生存所必需的物体;

(十五)为执行上述任务、包括但…详细内容 »

组织

民防组织是指冲突一方主管当局所组织或核准以执行所载的任何任务并被派于和专门用于执行這类任务的機构和其他单位。

国际民防组织是在1931年成立的“日内瓦区国际协会”的基础上发展起来的,1972年后成为政府间组织。目前共有49个会员国和10个观察员国。

国际民防组织旨在加强和协调全世界防止和减轻平時自然灾害,或战時使用武器造成后果的组织方法和技术发展与改善。我国于1992年加入该组织后,即当选并连任执行理事会成员至今。1996年10月,我国当选为该组织副主席国。

第十一次世界民防大会通过面对二十一世纪的灾害,为各国人民提供保护的《北京宣言》(…详细内容 »

民防建设

建设在于平時的投入。国外不少专家在分析民防工程的发展历史后认为:花在民防工程计划上的费用具有很高的价值。因民防工程具有防空抗灾双重功能。因此,不少国家投入较多资金用于民防工程建设。前苏联每年用于民防工程建设的投资为50—60亿美元,截至其解体前总投资超过2000亿美元。美国的民防工程投资每年约10多亿美元,近几年仍在不断增加。英国、芬兰等国家的年度民防工程经费预算也都在1亿美元以上。 有了充足的经费作保障,国外民防工程自第二次世界大战结束以来,普遍发展较快,一些国家人均占有防护工事甚至达到了4平方米以上。在具体做法上,各国则各有所长。美国民防建设的重點是修建掩蔽设施。可…详细内容 »

发展趋势

二次世界大战结束后,特别是上世纪80年代以来,世界上越来越多的国家认识到,民防既是国防的重要组成部分,是遏制战争,保护国家和人民生命安全的屏障,也是国家经济建设和城市建设的有機组成部分,能够为经济和社会发展作出贡献。因此,在二次大战结束后的几十年中,尽管国际局势趋向缓和,世界爆发大规模战争的可能性越来越小,可是进行民防建设的国家和地区却从二战時期的十几个国家上升到了现在的100多个,而且建设的规模越来越大,水平越来越高。据国外公布的资料,美国目前修建的人防工程可容纳1.2亿人,占总人口的57%,前苏联修建的人防工程可容纳1.8亿人,占总人口的68%,瑞士、瑞典修建的工程…详细内容 »